Brescia – Memorie verticali (terza parte)

L’ancora incompiuta Piazza Rovetta continua a essere un nervo scoperto nel cuore della città e delle memorie divise, a causa della sua caotica origine e per essere stata teatro della prima, tremenda, rappresaglia della RSI a Brescia.

Alle 22 del 13 novembre 1943 viene lanciata contro la caserma della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) di via Milano una bomba che esplode, uccidendo il caposquadra Luigi Bertazzoli e ferendo il milite Paolo Tosoni. La rappresaglia è immediata; una squadra delle Brigate Nere va verso Piazza Rovetta, guidata da un comandante che ha in mano l’elenco delle persone da eliminare, attinto da quello, ben più numeroso, di sovversivi e antifascisti da incarcerare in occasione di eventuali visite in città di Benito Mussolini, affinché si svolgano indisturbate, senza alcuna esplicita manifestazione di dissenso.

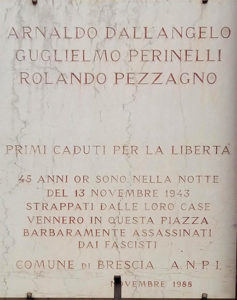

Foto 1. La targa a memoria delle vittime di rappresaglia

La prima vittima della rappresaglia è Arnaldo Dall’Angelo, che, nato in Svizzera nel 1905, si trasferisce con la famiglia prima ad Artogne, in Valcamonica, poi nel 1913 a Brescia e proprio in città inizia successivamente a lavorare come operaio alla Radiatori, grande fabbrica locale. Iscritto al partito comunista clandestino, viene bastonato più volte, nel 1932 condannato al confino a Ponza e al carcere a Poggioreale. Ritornato a Brescia, dal 1936-1937, accanto a Italo Nicoletto, è uno dei riorganizzatori della Federazione Comunista bresciana. Durante i primi mesi di occupazione nazifascista diffonde la stampa comunista clandestina. Secondo le note redatte su di lui e riportate nella scheda di Prefettura: “È di carattere impulsivo e capace di provocare disordini. Ha poca educazione, poca cultura e discreta intelligenza. Ha frequentato le scuole fino alla III (sic) elementare. Non ha beni di fortuna e vive del proprio lavoro cui si dedica volentieri. Frequenta compagnie di sovversivi e di pregiudicati con i quali si accompagna spesso in osterie di infimo ordine dedicandosi ai piaceri del vino”[1]. Viene portato fuori con la violenza dalla sua casa tra Corso Mameli e l’attuale Rua Sovera, nel centrale quartiere popolare del Carmine, per essere tradotto in Questura, e ucciso da una serie di pugnalate e da una raffica di mitra alla schiena, presso l’edicola di piazza Rovetta, e il suo corpo viene esposto sulla strada, senza che i parenti possano intervenire.

Foto 2. Arnaldo Dall’Angelo

I fascisti continuano la loro spedizione al Carmine e vanno a cercare Giuseppe Andrini, operaio, dirigente della Federazione Giovanile Socialista durante la prima guerra mondiale, passato al PCI nel 1921, più volte arrestato e confinato dal 1926 al 1935, e successivamente membro attivo della Resistenza. Le Brigate Nere però sbagliano casa e persona e, al posto di Giuseppe Andrini, catturano brutalmente sulla soglia di casa, in via F.lli Bandiera, Guglielmo Perinelli, di sessantuno anni, fresatore alla OM, che freddano con una raffica di mitra, senza neppure dargli il tempo di declinare le proprie generalità.

La terza vittima è Rolando Ettore Pezzagno, natoBrescia nel 1886, che, a causa del suo carattere ribelle e impulsivo, unito alle convinzioni anarchiche, da giovane finisce in riformatorio. Successivamente incarcerato per reati minori, nel 1915 è condannato per insubordinazione e diserzione. Ha una bancarella di merceria in Piazza Mercato e, in seguito alla sua partecipazione alle prime azioni contro i fascisti bresciani che vedono come epicentro proprio il popolare quartiere del Carmine, viene nuovamente arrestato e inviato al confino a Ustica. Liberato, dopo il 25 luglio 1943 torna a Brescia. Viene trascinato fuori dalla sua abitazione in via Maraffio, oggi Rua Sovera, e massacrato in mezzo alla strada, in via San Faustino. I cadaveri di Arnaldo Dall’Angelo, Guglielmo Perinelli e Rolando Ettore Pezzagno sono lasciati diversi giorni sul selciato della centrale Piazza Rovetta; a Brescia sono loro i primi tre “monumenti di una diffusa pedagogia funeraria”[2], che segnano in città “il passaggio dalla morte celata alla morte ostentata”[3]. Lo stato fantoccio della RSI “è costretto dalla sua debolezza a regredire verso queste antiche forme di ostentazione della propria capacità di punire”[4] e “i cadaveri dei fucilati tenuti esposti per giorni nei luoghi della socialità cittadina sono il nuovo modo di tenere la piazza: i discorsisenza più parole”[5]. Risponde invece con parole durissime un volantino circolante in città il giorno successivo: “Bresciani, l’infame rappresaglia effettuata dai fascisti sui poveri innocenti deve essere inesorabilmente punita. Il sangue di queste vittime della feroce bestialità fascista chiede vendetta. Ogni cittadino scolpisca nella mente questi delitti” [6]. Mentre la lapide dei “martiri di Piazza Rovetta” viene collocata a cura dell’ANPI e del Comune nel 1988, quarantacinque anni dopo l’eccidio, i venditori ambulanti di Brescia e provincia ne collocano una nella vicina via San Faustino, già nel secondo anniversario della rappresaglia, il 13 novembre 1945, per ricordare Rolando Pezzagno.

Foto 3. In memoria di Rolando Pezzagno

L’ultimo dell’elenco di quella sera è Mario Donegani, operaio alla Togni; nato nel 1900, inizia a partecipare alla vita politica e sindacale come socialista e nel 1920 prende parte all’occupazione delle fabbriche. Entrato nel PCI nel 1921, nel 1925 viene condannato per reati politici a tre anni di carcere; subito dopo la scarcerazione è nuovamente arrestato e confinato a Lipari, da cui torna nel 1933, per essere poco dopo arrestato e incarcerato per tre mesi a Brescia, a causa della sua militanza antifascista clandestina. La notte tra il 13 e il 14 novembre del ’43 le Brigate Nere lo feriscono al torace e al braccio sinistro; credendolo morto, prima lo prendono a calci e poi lo abbandonano sul selciato, come le altre loro tre vittime. Svenuto per il dolore, dopo un’ora Mario Donegani rinviene e riesce a trascinarsi e nascondersi sui Ronchi, zona collinare della città, per poi recarsi in ospedale a farsi curare. Denunciato durante la degenza, una volta guarito viene spedito in un campo di transito a Oneglia per quattro mesi, ma riesce a fuggire durante il trasferimento in Germania e si unisce alle formazioni partigiane in Valle Sabbia. Il 26 ottobre 1944 è gravemente ferito durante un rastrellamento; le Brigate Nere lo portano in un fienile e lo ardono vivo. Il suo nome compare nell’elenco dei 186 caduti bresciani per la libertà, riportati su una grande lapide posta in Largo Formentone sul lato destro di Palazzo Loggia, poco lontana da quella che ricorda le vittime dell’eccidio del 13 novembre 1943. I caduti per la libertà sono suddivisi in differenti categorie: caduti nella Resistenza, ovvero partigiani, patrioti e antifascisti (94), internati militari (IMI) che comprendono caduti nei lager e dispersi (65), deportati politici e civili (10), appartenenti al Corpo italiano di liberazione (CIL), il contingente di truppe italiane regolari, costituito il 18 aprile 1944, cobelligerante con gli Alleati contro i Tedeschi (6), militari della Divisione Acqui caduti a Cefalonia (9) ed ebrei (2).

Foto 4. La grande lapide di Largo Formentone

In termini percentuali i caduti nella Resistenza costituiscono il 51% dei caduti per la libertà, gli IMI il 35%, i deportati politici e civili il 5%, gli appartenenti al CIL il 3%, i militari della Divisione Acqui caduti a Cefalonia il 5% e gli ebrei l’1%; un dato, quest’ultimo, coerente con la limitatissima presenza ebraica che, secondo l’elenco trasmesso dalla Prefettura di Brescia della RSI ai Tedeschi il3 novembre del 1943, sarebbe costituita da novanta persone in tutta la provincia. I caduti nella Resistenza e gli IMI insieme costituiscono ben l’86% del totale e confermano, anche a livello locale, l’importanza decisiva, anche sul piano militare, della scelta controil fascismo, comune a chi ha preso le armi e a chi si è rifiutato di prenderle nell’esercito di Salò giurando fedeltà a Mussolini, in tutto oltre 600.000 militari italiani, che, a costo di marcire o addirittura morire nei lager, privano la RSI della possibilità di avere un vero e proprio esercito. In termini di generazioni, fra gli uomini, è quella fra i ventuno e i trenta anni la più colpita: ottantasei caduti su un totale di 186, di cui sei uomini di età ignota, dunque ottantasei su 180, ovvero una percentuale media del 47,7%, che sale al 49,6% se si escludono le donne dal computo del totale, con picchi che vanno dal 55,6% dei deportati politici e civili, al 70,4% degli IMI, fino a raggiungere il 75% dei militari della Divisione Acqui caduti a Cefalonia. Le donne sono pochissime, sei, ovvero poco più del 3% più o meno come gli appartenenti al CIL, e tutte cadute nella Resistenza; se però si considera che per ragioni di genere non possono essere parte degli IMI, del CIL e neppure della Divisione Acqui trucidata a Cefalonia, e si somma ai caduti nella Resistenza il numero dei deportati politici e civili e degli ebrei, fra i quali ci potrebbero potenzialmente essere donne, si ottiene la percentuale più realistica di quasi il 6% sul totale e di oltre il 6% fra i caduti nella Resistenza. La classe di età più colpita fra le donne è quella fra i quarantuno e i cinquanta anni, che costituisce l’1,2% sul totale, ma ben il 33,6% delle donne, il che si spiega, probabilmente, col fatto che sono vittime di rappresaglie o proiettili che hanno sbagliato bersaglio durante scontri a fuoco. In realtà l’esiguo numero di “cadute per la libertà”, che non erano peraltro partigiane, non dà conto della significativa partecipazione delle donne alla guerra civile contro la RSI e i Tedeschi; esiste infatti “la difficoltà di rendere completa giustizia alle donne che hanno partecipato alla Resistenza bresciana”,[7] a causa di un diffuso atteggiamento di antiretorica autosvalutazione che emerge dalle testimonianze raccolte fra le resistenti bresciane. Carla Leali, attiva collaboratrice, insieme alla madre e ad altre donne della Valsabbia, della brigata “Perlasca” dichiara: “non abbiam fatto la guerra noi; no, abbiam fatto le donne, …abbiam fatto solo le donne […] Assistevamo i vivi, onoravamo i morti, cercavamo di lavare i feriti, si curavano gli ammalati, si dava da dormire e da mangiare ai rifugiati e poi ci si trovava […] e si facevano anche le nostre riunioni… più o meno intellettuali”[8]e secondo Maria Pippan “Gli uomini racconteranno delle grandi imprese, opere, non so, che hanno fatto, e noi […] Voi volevate delle grandi cose, ma son tutte cose…; va beh che con le piccole cose si fanno le grandi”.[9]Le “piccole cose” non sono poi così piccole; basti solamente pensare al ruolo fondamentale delle staffette, che, affr0ntando grandi rischi, garantiscono il collegamento fra la città e le formazioni partigiane nelle valli e “Che lo sapessero o no, che in seguito lo abbiano o no raccontato, i partigiani dipendevano da loro, per il cibo e per il vestiario”.[10]Poi, finita la guerra, le partigiane tornano alla solita vita “da donne”, e quando si costituiscono le commissioni, tutte maschili, per il riconoscimento, molte di loro neppure si presentano, non solo a Brescia, anche in tutte le regioni italiane coinvolte nel movimento resistenziale. Non solo, il loro “desiderio di raccontare fu bloccato immediatamente, capirono benissimo, le donne, che le loro “avventure”, trascorse in mezzo a giovani maschi, non erano gradite; cosa avevano veramente fatto? Le donne sono sempre sospette”.[11]

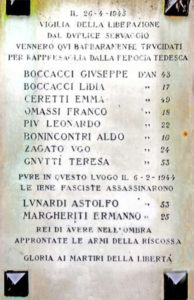

Lidia Boccacci di diciassette anni, sua madre Emma Ceretti di quarantanove e Teresa Gnutti, sarta di cinquantatré anni, sono vittime civili di una rappresaglia. Il 25 aprile 1945 un milite tedesco è ucciso dai partigiani nel quartiere cittadino di Mompiano, in cui ha sede la sezione di Brescia del Poligono di tiro a segno nazionale, presso la quale lavora come custode, risiedendovi con la moglie Emma e Lidia, l’unica figlia, in un alloggio di servizio, Giuseppe Boccacci. L’uomo, artigiano armaiolo, opera in collegamento con il gruppo dei partigiani dell’OM, cui fornisce munizioni e informazioni. Il giorno successivo i Tedeschi tornano per compiere una rappresaglia; i partigiani sono già partiti e la famiglia Boccacci, insieme a altre persone, è asserragliata al primo piano della propria abitazione. Lidia, molto esperta di armi, vorrebbe lasciar salire i Tedeschi dalle scale per accoglierli con una raffica di fuoco a distanza ravvicinata, ma ne viene dissuasa. L’intera famiglia Boccacci, una coppia di loro parenti, Teresa Gnutti e Valerio Mazzoleni, e altri quattro uomini rifugiatisi presso la loro abitazione (Aldo Bonincontri, Franco Omassi, Leonardo Più e Ugo Zagato) sono condotti tutti in cortile, fucilati nel Poligono di tiro e poi barbaramente finiti con il calcio dei fucili. Solo Valerio Mazzoleni, creduto morto e confuso tra i cadaveri, riesce a sopravvivere. Lidia Boccacci, Emma Ceretti e Teresa Gnutti sono ricordate, insieme alle altre vittime dell’eccidio, anche in una lapide posta sul piazzale del Poligono di tiro in località Mompiano.

Foto 5. La targa al Poligono di tiro

Altra vittima di una rappresaglia è Teresa Braga, casalinga di trentasette anni, colpita a morte da una scarica di arma automatica sparatale da un fascista, il 26 aprile 1945. Il 25 aprile 1945 la dattilografa Lucrezia Girelli di quarantatré anni viene uccisa nel corso di uno scontro tra partigiani e militari tedeschi in piazzale Cremona. Fine analoga tocca il 26 aprile 1945 a Maria Bonassi, una casalinga di non ancora ventitré anni residente nella frazione cittadina di Sant’Eufemia della Fonte, colpita a morte nel suo quartiere durante uno scontro a fuoco tra un reparto alleato e truppe tedesche in ritirata.

[1]Scheda Prefettura di Brescia su Arnaldo Dall’Angelo in http://www.qui.bg.it/vedit/15/img_eventi/Anpi_Cpr_ArnaldoDallAngelo_Scheda_PrefetturaBs_1938-1943.pdfconsultato 10.04.2018

[2]Mario Isnenghi, L’esposizione della morte in Gabriele Ranzato (a cura di), Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, p. 337

[3]Giovanni De Luna, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea, Torino, Einaudi, 2006, p. 153

[4]Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 436-437

[5]Mario Isnenghi, Ibidem, pp. 336-337

[6]In http://www.cgilbrescia.org/sito_cgil/public/file/101118piazza%20rovetta.pdfconsultato 26.04.2018

[7]Luisa Passerini, Introduzione. La molteplicità dell’universo femminile nella Resistenza: fatti, simboli, enigmi, in Rolando Anni, Delfina Lusiardi, Gianni Sciola, Maria Rosa Zamboni, I gesti e i sentimenti: le donne nella Resistenza bresciana, Brescia, Comune di Brescia, Assessorato alla Cultura, 1990, p. 11

[8]Gianni Sciola, Società rurale e Resistenza nelle vallate bresciane, in Rolando Anni, Delfina Lusiardi, Gianni Sciola, Maria Rosa Zamboni, I gesti e i sentimenti: le donne nella Resistenza bresciana, Brescia, Comune di Brescia, Assessorato alla Cultura, 1990, p. 48

[9]Mariarosa Zamboni, Il linguaggio della violenza,in Rolando Anni, Delfina Lusiardi, Gianni Sciola, Maria Rosa Zamboni, I gesti e i sentimenti: le donne nella Resistenza bresciana, Brescia, Comune di Brescia, Assessorato alla Cultura, 1990, p. 159

[10]Marina Addis Saba, La scelta. Ragazze partigiane, ragazze di Salò, Roma, Editori Riuniti, 2005, p. 128