Giornata di studio: Le voci delle musiciste. Storia e storie

Di Katiuscia Carnà

Il giorno 24 aprile, nell’Aula 4 e nell’Aula Magna della sede dell’Università di Roma Tre, in Via Principe Amedeo, 182 /b Roma (al I piano), si svolgerà la Giornata di studio “Le voci delle Musiciste”, ideata da Milena Gammaitoni, che ha curato con Luca Aversano anche il saggio “Le compositrici, storie e storie” (Edizioni SedM). La Giornata, organizzata in collaborazione con Luca Aversano (DAMS – Università Roma Tre), Orietta Caianiello (conservatorio di Bari), Raffaele Pozzi (Università Roma Tre), Gilberto Scaramuzzo (Università Roma Tre), è un appuntamento annuale giunto ormai alla sua terza edizione, che intende trasmettere la memoria collettiva della storiografia delle musiciste e scriverne nuove pagine.

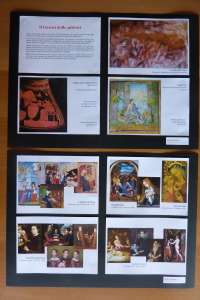

Lungo i corridoi del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma tre verrà allestita la Mostra “Le donne nelle Arti”, dedicata alle compositrici di diversi Paesi del mondo, a cura dell’associazione Toponomastica femminile, che resterà aperta al pubblico fino al 24 maggio.

I lavori verranno aperti dalla Prorettrice Vicaria dell’Università di Roma Tre Lucia Chiappetta Cajola e dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Massimiliano Fiorucci.

Paola Ciarlantini del Conservatorio A. Casella dell’Aquila introdurrà un’importante testimonianza della compositrice Teresa Procaccini, prima donna in Italia a dirigere un conservatorio e fondatrice della Rassegna itinerante “Compositrici di ieri e di oggi”, attività che rivela la sua profonda attenzione nei confronti della creatività femminile. Si alterneranno poi importanti relazioni di esperte che si concluderanno con quello di Linda Maria Bongiovanni, musicista e musicoterapeuta.

A seguire un intervento danzato “Mimesis e musica: una proposta di ascolto dinamico attraverso il movimento corporeo”, a cura di Gilberto Scaramuzzo e delle studentesse del Master “Pedagogia dell’Espressione. Teatro, danza, musica, arte, sport: educazione” dell’Università Roma Tre.

Seguirà il readingmusicale, “Mon amour et aussi l’amour de la musique” di Valeria Palumbo. Dalle lettere, dai diari, dalle cronache, avrà luogo la ricostruzione di tre vicende legate profondamente alla musica che esprimono la lotta delle donne per sottrarsi al destino loro imposto nell’Ottocento, su tre coppie di artisti: George Sand e Fryderyk Chopin, Clara Wieck e Robert Schumann, Fanny e Felix Mendelssohn (con Paola Salvi e, al pianoforte, Emanuele Frenzilli). Alle 17.30 un breve concerto introdotto da Luca Aversano del Trio Musikanten che esegue il Trio Op.17 in sol minore di Clara Wieck Schumann.

La Giornata di studio sarà anche l’occasione per presentare l’apertura di una collana editoriale dedicata alle musiciste presso la Società Editrice di Musicologia SEdM: “Voci di Musiciste” a cura di Bianca Maria Antolini, Luca Aversano, Milena Gammaitoni, Orietta Caianiello, Angela Annese.

Per approfondire una conoscenza delle storie di vita, delle musiche e dei volti delle musiciste, il 26 aprile alle ore 20.30 si svolgerà il concerto “Musiche di Compositrici. Ieri e oggi” presso il Teatro Palladium.

L’intera Giornata di studio e il concerto sono stati patrocinati dall’Associazione Italia di Sociologia (AIS) degli Studi di Genere.

Quella delle donne è una storia di anni e anni, secoli e secoli di esclusioni a vari livelli: da quello familiare a quello sociale, lavorativo e artistico. In ambito musicale, il ruolo delle musiciste è la manifestazione di un’estromissione dalla storiografia dell’Europa dell’Ottocento. Le donne sin dai tempi più antichi sono state spesso rappresentate con uno strumento musicale, questo dimostra come le figure femminili siano da sempre protagoniste nelle Arti. Le loro biografie e le recensioni delle loro opere e composizioni sono le testimonianze di doti artistiche di donne geniali che con passione e tenacia, stimate dalle società del tempo, dedicano la loro vita alla musica. Eppure, sebbene le loro composizioni fossero illustri e al pari, se non superiori a quelle maschili, nella storia la loro identità sociale sembra esser stata volutamente cancellata da un retaggio patriarcale che arriva sino ai nostri giorni.

Nel ‘600 Francesca Caccini crea una delle prime forme di Dramma in Musica e come lei molte altre donne, in altri paesi del mondo affermano la propria arte musicale, divulgandola con passione e risolutezza.

Donne che nonostante avessero un ruolo sociale circoscritto rispetto alla loro epoca, furono in grado di dare un importante contributo all’arte e in particolare alla musica che è importante ricordare e tramandare. Molte delle musiciste avevano una condizione privilegiata, perché nate in famiglie di musicisti, ma pur sempre con l’ostacolo, come donne, di non potersi esibire in pubblico; altre ancora entravano in convento e riuscivano a non rinunciare all’espressione delle proprie capacità musicali, continuando a comporre.