ITALIA – Storie di modelle

Il desiderio di rievocare nei quadri suggestivi scorci della campagna romana o delle memorie archeologiche portò gli artisti, attivi a Roma nei secoli passati, a cercare modelle e modelli capaci di incarnare lo stereotipo di bellezza naturale e selvaggia attribuito alle genti italiche.

Le modelle sono tutte indistintamente chiamate “Ciociare”, per via del costume indossato, ma molte di loro provengono da un triangolo di particolare magia artistica, quello formato dai paesi laziali di Anticoli Corrado, Saracinesco e Sambuci.

Lo sguardo fiero e profondo, la carnagione olivastra e i capelli scuri, il portamento regale diventano l’emblema della bellezza italiana per molti artisti stranieri. Queste giovani donne passano attraverso l’avvenenza fisica e il fascino per uscire da un’esistenza senza sbocchi e sicuramente non facile: tanta fatica, numerosi figli e ancor più numerose gravidanze.

Il mestiere di posa diventa una sorta di promozione di sé, ma anche del resto della famiglia: il numero considerevole di modelle, provenienti da questa area del Lazio, si spiega non solo con la bellezza fisica, ma anche con la disponibilità dei parenti (e di tutta la popolazione locale) ad accettare questa attività. Il legame fra l’arte e la popolazione diventa, di anno in anno, sempre più forte e intenso, tanto che fare la modella (o il modello) diventa un lavoro vero e proprio.

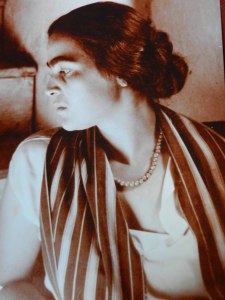

FOTO 1. Modella di Anticoli Corrado

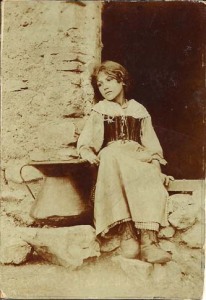

Foto 2. Angela Toppi, modella di Anticoli Corrado

Per le donne però la realtà è più difficile e complessa.

Nei registri parrocchiali si trovano i nomi “ delle giovani immigrate dai paesi della provincia che, dietro il velo dei mestieri più disparati – stiratrice, sarta, ricamatrice, serva, contadina …” nascondono un lavoro universalmente condannato e giudicato immorale per una donna. Lo status di lavoratrice, nubile o vedova che fosse, priva della “protezione” e del controllo di un uomo, è di per sé – a prescindere dal tipo di lavoro – condizione “atipica” per una donna. Lo è maggiormente se questa attività rientra fra le professioni legate al mondo dello spettacolo o dell’arte e si espone il corpo, contravvenendo alle regole di onestà e castità che ogni donna deve osservare. Se i modelli posavano nudi nelle Accademie senza incorrere nella riprovazione generale, le modelle, ammesse unicamente all’Accademia di Francia, ebbero riconoscimento ufficiale solo nel 1870 con Roma Capitale.

Frequente era il caso di giovani donne povere e non sposate, dedite ai lavori dei campi e alla pastorizia, che in inverno si trasferivano in città, accompagnate da un familiare o dalle stesse madri, come nel caso di Vittoria Caldoni, per continuare a lavorare come modelle allo scopo di integrare il bilancio familiare o farsi la dote.

FOTO 3. Friedrich Overbeck, Ritratto di Vittoria Caldoni, 1821

FOTO 4. Angela Colasanti, modella di Anticoli Corrado

Per risparmiare sull’affitto le giovani modelle si riuniscono in gruppi, trovando sistemazioni precarie in locali fatiscenti e dormendo su pagliericci stesi a terra. Ogni mattina si recano a piedi a Trinità dei Monti trasportando ceste cariche di fiori, di cicoria o di prodotti artigianali che sperano di vendere mentre aspettano di essere reclutate per una posa. Chi non riesce ad entrare in un circuito di ingaggi alterna l’attività saltuaria a servizi domestici e a lavori di cucito; altre, nell’attesa dell’ingaggio, vendono fiori – spesso violette – sulla scalinata di Trinità dei Monti.

FOTO 5. Alexander Cabanel, La Chiaruccia, 1848

I mazzetti che offrono non sono belli come quelli dei fioristi, spesso sono sciupati o appassiti perché sono tenuti per tutto il giorno in un cesto.

Con lo pseudonimo di Lila Bisquit, D’Annunzio nella rubrica Cronache mondane tratteggia un paesaggio d’altri tempi: “Intanto la piazza di Spagna si va riempiendo di rose e di violette, miracolosamente. Tutta al sol, come un rosaio, la gran piazza aulisce in fiore. Dai novelli fochi accesa, tutta al sol, la Trinità su la tripla scala ride ne la pia serenità”.

Molti anni dopo le venditrici ambulanti di fiori sono una visione nitida anche per Pier Paolo Pasolini sulle pagine di Squarci di notti romane (1950). Si muovono con fierezza “[…] le venditrici di violette, lungo Via del Tritone o Piazza di Spagna, con la cesta delle viole violentemente colorite sulla testa, che schiacciano loro la statura e le fanno stare erette come regine, il mento proteso come quello dei ciechi – e un mazzo di viole in mano; così colorite che sembrano esplodere […]”.

Alcune di queste modelle hanno intrapreso il cammino dell’arte e si sono affermate.

È il caso di , figlia di contadini di Anticoli Corrado, nata nel 1896. Povera e bella ha solo sedici anni quando, seguendo un’usanza comune alle ragazze del paese, si trasferisce a Roma per posare.

FOTO 6. Pasquarosa da piccola a Anticoli Corrado

FOTO 7. Pasquarosa Marcelli Bertoletti

Conosce il pittore Nino Bertoletti, il grande amore di tutta la vita, che la indirizza verso l’arte e che, caso più unico che raro, mette in secondo piano la propria carriera per l’affermazione della moglie. Pasquarosa non ha formazione artistica né esperienza ma in lei scatta qualcosa.

Nel 1913 pone le basi di una pittura istintuale e originale, lontana da ogni accademismo, partecipando alla Terza Secessione Romana. Guadagna il favore di critica e pubblico con i suoi colori densi e accesi che danno vita a gioiose nature morte e vivaci ritratti.

Foto 8. Pasquarosa, Angelina, 1915

La personale all’Arlington Gallery di Londra del 1929 consacra il suo talento a livello internazionale e ulteriori conferme del successo raggiunto vengono dalla partecipazione regolare, fino agli anni Cinquanta, alle esposizioni collettive più importanti, dalle Quadriennali romane alle Biennali di Venezia.

La pittrice muore a Camaiore nel 1973.

Anticoli Corrado, il suo paese di origine, e Roma, la città che ha visto fiorire il suo talento pittorico, le hanno dedicato una via e una piazza.

Foto 9. Anticoli Corrado, Via Pasquarosa Marcelli Bertoletti, foto di Rossana Laterza

Foto 10. Roma, Largo Pasquarosa Marcelli Bertoletti, foto di Barbara Belotti